税金の豆知識

Q24【徹底比較】簡易課税の会計処理とみなし仕入率/原則課税との違い

最終更新日:2022/01/2858116view

消費税納税額の計算方法には二つあります。原則課税と簡易課税の2つです。

実は・・どちらを選択するかによって納税額が変わってきます。

消費税は、「預かったものを支払うだけ」なのに何で税額が変わるの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが・・中小事業者の事務負担への配慮から、簡便的な方法として「簡易課税」という方法が認められています。

今回は、簡易課税の概要をお伝えし、具体例を用いて「原則課税」と納税額を比較します。

目次

1. 原則課税とは?

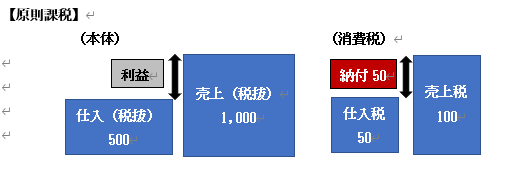

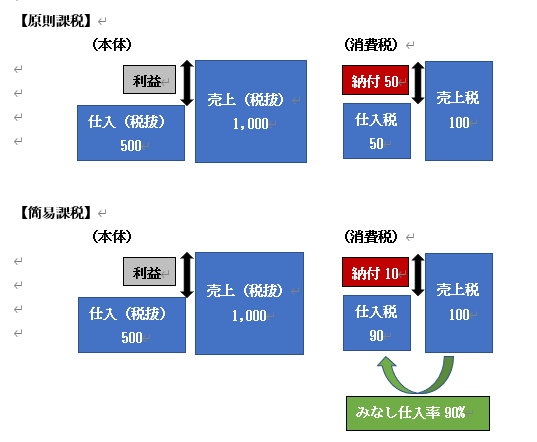

「原則課税」は、売上高等で預かった消費税額から、仕入等に対する消費税額を差し引いて納税額を算出する計算する方法です。

預かったものから支払ったものを差し引いて「余り」があれば納付する、通常の方法です。この方法では、マイナスの場合つまり「消費税支払」が「預かった金額」より多ければ、消費税還付を受けることも可能です。

消費税納税額=売上(預り)消費税―仕入(支払)消費税

2.簡易課税とは?

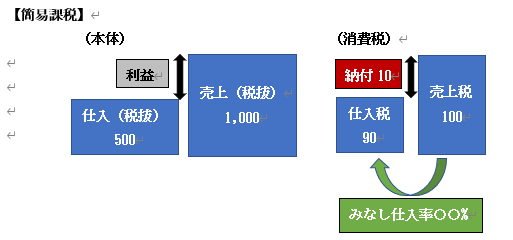

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小企業には、消費税納税額の算定につき、簡便的な方法が認められています。

「簡易課税」と呼ばれています。

売上高で預かった消費税額に「みなし仕入率」を乗じて納税額を計算する方法です。実際に支払った消費税額に関係なく、業種ごとに決められたみなし仕入率を掛け合わせて納税額を算定する方法です。

「原則課税」では、支払った取引につき、消費税課税仕入、非課税仕入れ、不課税仕入れに区分しなければいけません。

一方、「簡易課税」は、そういった管理をする必要がありませんので、事務負担が大幅に軽減されます。

また、簡易課税での消費税納税額は、売上に比例しますので、「年間消費税納税額」も予測しやすいメリットがあります。

3.みなし仕入率とは?

みなし仕入率は「業種」によってあらかじめ定められています。

| 第一種事業 (卸売業) | 第二種事業 小売業 | 第三種事業 製造業等 | 第四種事業 その他事業 | 第五種事業 サービス業等 | 第六種事業 不動産業 |

|---|---|---|---|---|---|

| 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |

上記の「どの業種」に該当するかにより、みなし仕入率が大きく異なってきますので、事業区分の選択は非常に重要になります。簡易課税の具体的な事業区分の選択や、迷いやすい事例は、Q174をご参照ください。

4.原則課税と簡易課税の納税額の比較

(例題)

● 卸売業(第一種事業 みなし仕入率90%)

●課税売上(税抜)1,000(消費税100)/課税仕入(税抜)500(消費税50)

●上記以外取引はないものとし、税抜処理を採用しているものとする。

(1)消費税納税額の計算比較

| 原則課税の納税額 | 売上消費税100-仕入消費税50=消費税納税額50 |

|---|---|

| 簡易課税の納税額 | 売上消費税100-仕入消費税90(※)=消費税納税額10 |

(※)売上1,000(税抜)×10%(消費税率)×みなし仕入率0.9(卸売業)=90

(2)仕訳例

(原則課税の場合)

| 借方 | 貸方 | |||

|---|---|---|---|---|

| ①仕入時 | 仕入 仮払消費税 | 500 50 | 現金 | 550 |

| ②売上時 | 現金 | 1,100 | 売上 仮受消費税 | 1,000 100 |

| ③決算整理時 | 仮受消費税 | 100 | 仮払消費税 未払消費税(※) | 50 50 |

(※)100-50=50

(簡易課税の場合)

①~②は上記と同様

| 借方 | 貸方 | |||

|---|---|---|---|---|

| ③決算整理時 | 仮受消費税 | 100 | 仮払消費税 未払消費税(※1) 雑収入(※2) | 50 10 40 |

(※1)100-90=10

(※2)貸借差額

5.簡易課税を選択できる要件

簡易課税は、中小企業だけに認められています。

(1) 適用要件

①基準期間の課税売上高が5,000万円以下

基準期間とは、前々事業年度(個人の場合は前々期間)を差し、当該基準期間の課税売上高が5,000万円以下でなければ適用できません。ここでの5,000万円というのは、税抜売上高を指しますのでご注意を!

②「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署への届出

この届出書は、選択する課税期間初日の前日までに税務署へ提出しなければいけません。例えば、令和3年12月1日から始まる課税期間で簡易課税制度を選択する場合は、令和3年11月30日までに届出を提出する必要があります。

(2)2年間原則課税変更不可

「簡易課税制度」を選択した場合、2年間は簡易課税よる申告が強制適用されます。この間は「原則課税」で申告することができませんので注意しましょう!

(3)終了するときの手続

2年間経過後は、原則課税に変更が可能です。簡易課税制度をやめようとする場合には、やめようとする課税期間の初日前日までに、『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』を提出しなければいけません。

簡易課税は、届出書の提出忘れで、大きな機会損失を被るケースも多いです。「簡易課税選択届」「簡易課税不選択届」の記載例や、提出忘れの「リスク」は、Q176でまとめています。ご参照ください。

6.簡易課税と原則課税の適用方法の具体例

(例題)

● 令和元年事業開始、令和2年度中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

● 「消費税簡易課税制度不適用届出」は提出していない

● 資本金等の額は、1,000万円未満

● 特定期間の売上又は給料は、1,000万を超えない

年度ごとの消費税適用関係をまとめると、以下となります。

| 年度 | 課税売上高 | 申告 | 根拠 |

|---|---|---|---|

| 令和1年度 | 1,500万円 | 免税 | 基準期間なし |

| 令和2年度 | 800万円 | 免税 | 基準期間なし |

| 令和3年度 | 3,500万円 | 簡易課税 | 2年前売上5,000万以下 |

| 令和4年度 | 5,200万円 | 免税 | 2年前売上1,000万以下 |

| 令和5年度 | 4,000万円 | 簡易課税 | 2年前売上5,000万以下 |

| 令和6年度 | 7,000万円 | 原則課税 | 2年前売上5,000万超 |

| 令和7年度 | 7,000万円 | 簡易課税 | 2年前売上5,000万以下 |

基準期間の課税売上高が1,000万円以下で「免税事業者」になった場合や、5,000万円を超えた場合でも、翌期以降の課税期間に簡易課税制度の要件を満たしていれば、改めて届出を提出しなくても簡易課税制度による申告が継続されます

(上記例では、令和7年度)

7.簡易課税制度はほんとに得?

簡易課税を選択しても、実際は、先ほどの例のように得なケースばかりではりません。

(1)設備投資が多い場合は本則課税が有利

原則課税では、支払消費税額の方が大きい場合に還付を受けることができますので、例えば大きな設備投資を行うと、支払消費税額が増えるので、本則課税で還付を受けられ有利になることがあります。なぜなら、簡易課税が適用された場合には、支払消費税いくら多くても消費税は還付されませんので。

(2)2年変更不可⇒2年間の予測が必要

また、いったん簡易課税制度を選択すると、2年間は原則課税に変更できないことにも注意です。実際にどちらを選ぶかは、みなし仕入率を掛けて計算した仕入控除額が多いのか、支払った消費税額が多いのか前年度実績や、来年度の投資計画などを考慮して有利な方を選択することになります。

8.参照URL

(簡易課税制度)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

9.YouTube